お薬による口内炎

- ダトロウェイによる治療中、口内炎があらわれることがあります。

- 症状が悪化すると、痛みで食事がとれなくなったり、口内の他のトラブルが起こりやすくなる可能性があります。

- 口内炎を予防し、症状を軽減するためには、口の中を清潔にしてうるおいを保つケアがとても重要です。

歯科受診について

- 治療中、お口のトラブルを防ぐため、あらかじめ口の中の状態を良好にしておくことが大切です。

可能であれば、治療を開始する前に歯科を受診し、治療中も定期的に受診をするとよいでしょう。

歯科で行うこと

- 口の状態チェック

虫歯・歯周炎・とがった歯など、治療中お口のトラブルを引き起こす原因となるものがないかチェックし、必要に応じて治療を行います。 - 義歯の調整

義歯が合わない場合は調整を行います。 - 口の中のクリーニング

歯ブラシでは取り切れない歯面・歯間の汚れや歯石などを除去します。 - 口腔ケアの指導(歯みがきのしかた、義歯のお手入れ方法など)

治療前に歯科を受診する際は、これからダトロウェイによる治療を開始すること、治療中に受診する際は、ダトロウェイによる治療を受けていることを歯科医に伝えてください。

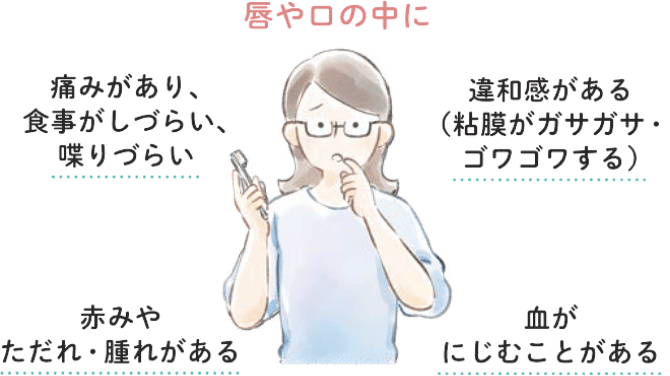

主な症状

- ダトロウェイによる治療中は、症状がなくても、毎日短い時間でも鏡の前で口の中をチェックするようにしましょう。

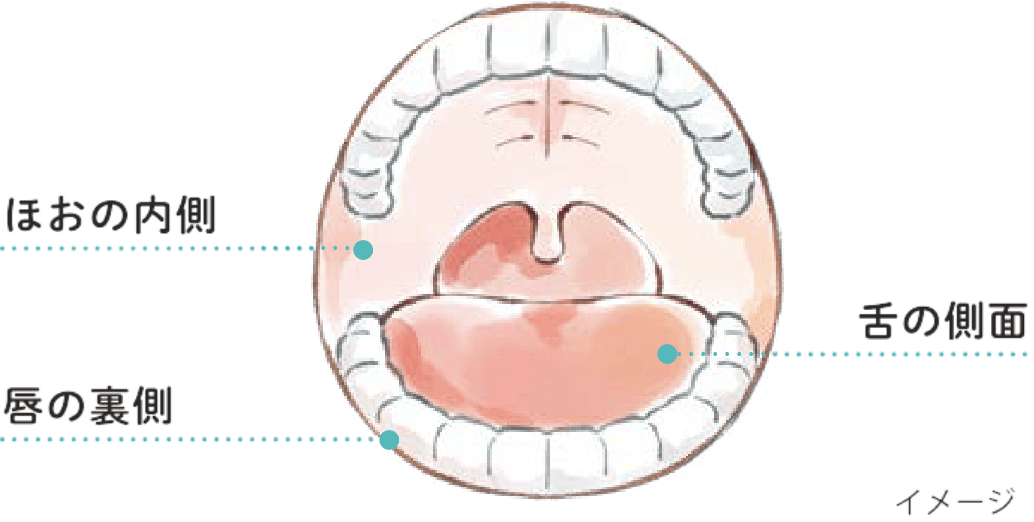

【起こりやすい部位】特に注意してチェックしましょう。

上記の症状や、それ以外にも口の中の異常を感じた場合は、がまんせず、速やかにダトロウェイによる治療を受けている病院の医師、看護師、薬剤師に相談しましょう。

毎日のセルフケア

主なお口のケア用品

歯みがき

歯みがきの回数とタイミング

- 1日2~3回(朝・晩の2回、可能なら昼も)を目安に行いましょう。

【悪心・嘔吐や倦怠感がある場合】

- 無理をせず、できる範囲でケアを行いましょう。

- 歯みがきが難しい場合は、うがいや口をゆすぐだけでもよいです。

【痛みがある場合】

- 毛がやわらかい歯ブラシやスポンジブラシを使いましょう。

- 歯みがきが難しい場合は、うがいや口をゆすぐだけでもよいです。

正しい歯みがきのしかた

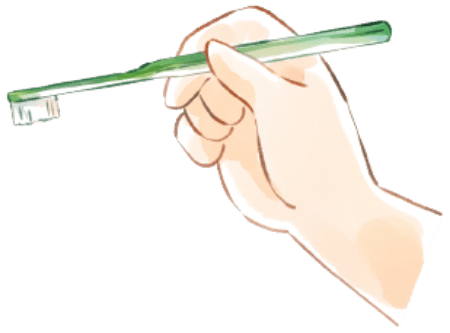

歯ブラシを使用する場合

- 歯ブラシの持ち方

ペンを持つように軽くにぎります。

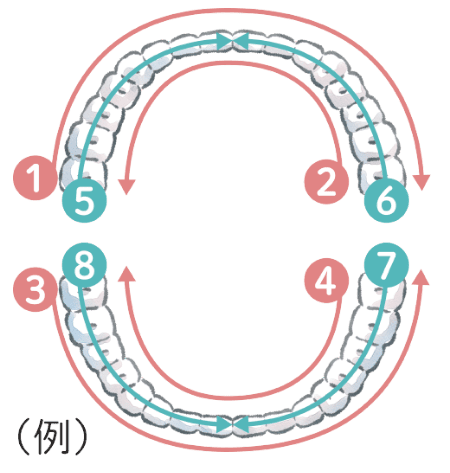

- みがく順番

みがき残しのないよう、順番を決めておくとよいでしょう。

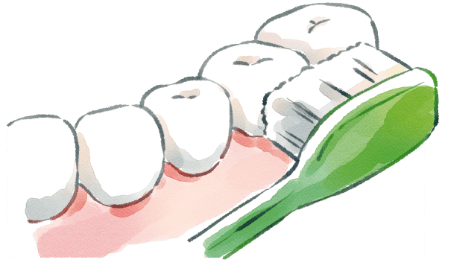

- みがき方

動かし方

1~2本ずつずらしながら、毛先が広がらない程度のやさしい力で小刻みに動かします。

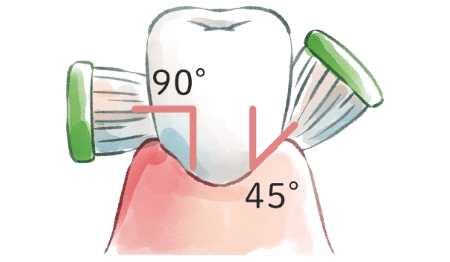

あて方

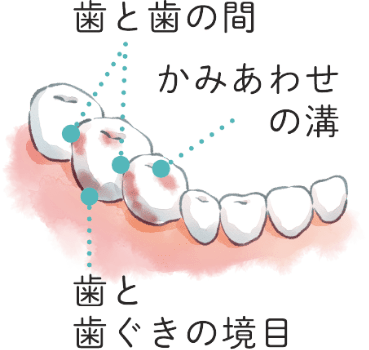

外側は歯と歯の間に毛先が届くように垂直に、歯と歯ぐきの境目は斜め(45°)にブラシをあてみがきます。【汚れが残りやすい部位】

- 他の部位よりも、時間をかけてていねいにみがきましょう。

- みがく回数を増やすのもよいです。

- 力を入れすぎないようにご注意ください。

- 部分ブラシやデンタルフロスは、このような細かい部位にも届くため、おすすめです。

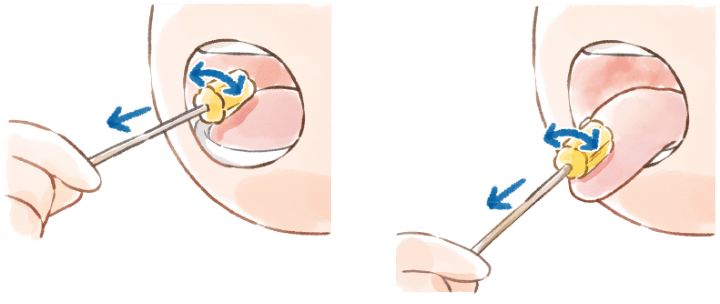

スポンジブラシを使用する場合

- 痛みが強い場合、粘膜の乾燥が強い場合や舌の汚れが目立つときは、スポンジブラシで粘膜の清掃を行いましょう。歯がない方も、スポンジブラシの使用が効果的です。

-

使用前に、スポンジ部分に水を含ませ、余分な水分を絞ります。

-

歯の表面・歯ぐき・舌の汚れを、奥から手前に向かって、ブラシをくるくる回しながら、絡め取ります。

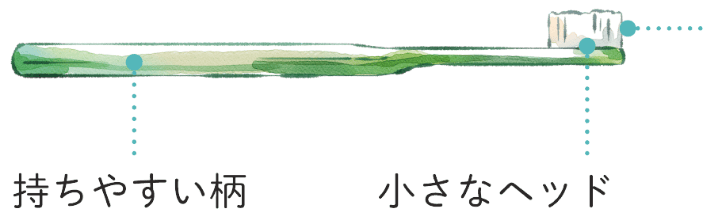

歯ブラシ・歯みがき剤の選び方

<歯ブラシ>

- ストレートタイプ(平らなカット)

- ナイロン製の毛

- 毛の硬さ:ふつう、やわらかい

【痛みがある場合】

ヘッドの小さな部分ブラシ(ワンタフトブラシ)など、患部に接触しにくいものを使用することも効果的です。

<歯みがき剤>

フッ素が含まれており、研磨剤や発泡剤などが含まれていない低刺激のもの

【痛みやしみる症状が強い場合】

歯みがき剤の使用を一時的に控えてもよいです。

うがい

うがいの回数とタイミング

- 1日4回以上(起床時、毎食前後、就寝前など)行いましょう。歯みがき時以外でも、口の中が気になる場合は、積極的にうがいをしましょう。

- うがいの時間は、1分間を目安に行いましょう。

- 水道水または、アルコールを含まない洗口液でうがいをします。

【痛みやしみる症状が強い場合】

- 患部への刺激が少ない、生理食塩水※でうがいをしましょう。

【処方されたうがい薬がある場合】

- 医師からの指示通りに使用しましょう。

- うがいをした後30分間は、飲食などを避けてください。

正しいうがいのしかた(ブクブクうがい)

-

右のほおを膨らませ、3~4回ブクブクと動かす

-

左のほおを膨らませ、3~4回ブクブクと動かす

-

上下の唇と歯ぐきの間を膨らませ、3~4回ブクブクと動かす

-

ほお全体を膨らませ、3~4回ブクブクと動かす

洗口液の選び方

普段ご自身で使用している洗口液があれば、同じものを使用してかまいません。

【治療中、口の中が敏感になっている場合】

アルコールが含まれていない低刺激のものを使用しましょう。

義歯のお手入れ方法

義歯をお使いの場合

- 義歯の裏側や部分義歯の留め金は、特に汚れが付きやすい部分です。

- 毎食後、必ず義歯を取り外し、義歯専用のブラシでていねいに洗いましょう。

- 適宜、義歯洗浄剤に浸けておきましょう。

- 1日1回は義歯を外して、歯ぐきを休める時間をつくりましょう。

- 外した義歯は専用の容器に水を張って保管しましょう。

- 義歯を保管する容器も使用後は、洗浄して清潔に保ちましょう。

食事の注意点

口内炎ができると、痛みで食べることが難しくなりますが、口内炎の症状を悪化させずに、治療を継続するためにもしっかりと栄養をとることが大切です。食品、調理法を工夫しながら、できるだけ食事をとりましょう。

- 塩分や酸味、香辛料などの刺激の強いものは控えましょう。

- 熱いものを避け、冷ましてから食べるようにしましょう。

- 口あたりをよくするために、とろみをつけたり、やわらかく煮込んだり、裏ごしして調理しましょう。

- 硬い食べ物(固めのパンなど)は口の中を傷つける可能性があるため、注意しましょう。

- 痛みが強く、食事がとれない場合はバランス栄養飲料(濃厚流動食)や栄養補助食品などを利用しましょう。

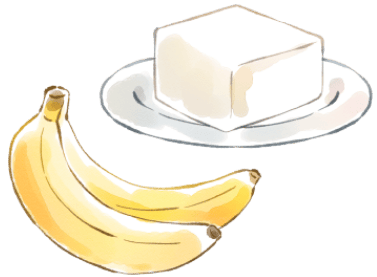

刺激の少ない食べ物

- おかゆ

- 豆腐

- バナナ

- ゼリー

- プリン など

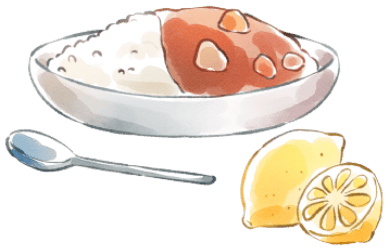

刺激の強い食べ物

- カレーライス

- 酢の物

- 酸味の強い果物(イチゴ、レモン、キウイフルーツなど)

- ざらざらして硬く乾いたもの(ナッツ類、せんべいなど) など

お口の粘膜を刺激するため、お酒やタバコも控えましょう。

お口をいたわる工夫

お口のうるおいケア

治療中は唾液の分泌を促す細胞へのダメージにより唾液が出にくくなり、口が乾燥することがあります。

唾液には口の中を洗浄する働きがあり、分泌が減ると口内炎だけでなく、虫歯や歯周病の原因となることもあるため、保湿することが大切です。

- 市販の口腔保湿剤を使い、口の中の粘膜に水分を補いましょう。

- 就寝中は特に口の中が乾燥しやすいので、加湿器を使ったりマスクをつけたりしてもよいでしょう。

【口腔保湿剤】

- アルコールを含まない低刺激のものを選びましょう。

| 使い方 | おすすめのタイミング | |

|---|---|---|

スプレー型 スプレー型 |

口の中に数回噴霧した後、舌を使って口の中全体に薄く塗り広げます。 | 手軽に携帯、使用できるため、外出時、お仕事中など |

ジェル型 ジェル型 |

適量を手指またはスポンジにとり、舌の上やほおの内側にのせ、舌を使って口の中全体に塗り広げます。 | 歯みがき後、就寝前など |

洗口型 洗口型 |

適量をコップに入れ、うがいをします。 | 歯みがき後など |

×4回以上/日

×4回以上/日